著書/連載

著書

単著

■『タモリ学 タモリにとって「タモリ」とは何か?』(イースト・プレス)

■『タモリ学 タモリにとって「タモリ」とは何か?』文庫版(文庫ぎんが堂)

■『有吉弘行のツイッターのフォロワーはなぜ300万人もいるのか 絶望を笑いに変える芸人たちの生き方』(コア新書)

■『コントに捧げた内村光良の怒り 続・絶望を笑いに変える芸人たちの生き方』(コア新書)

■『1989年のテレビっ子 -たけし、さんま、タモリ、加トケン、紳助、とんねるず、ウンナン、ダウンタウン、その他多くの芸人とテレビマン、そして11歳の僕の青春記』(双葉社)

■『1989年のテレビっ子 -たけし、さんま、タモリ、加トケン、紳助、とんねるず、ウンナン、ダウンタウン、その他多くの芸人とテレビマン、そして11歳の僕の青春記』文庫版(双葉文庫)

■『人生でムダなことばかり、みんなテレビに教わった』(文春文庫)

■『笑福亭鶴瓶論』 (新潮新書)

■『全部やれ。 日本テレビ えげつない勝ち方』(文藝春秋)

■『売れるには理由がある』(太田出版)

■『芸能界誕生』(新潮新書)

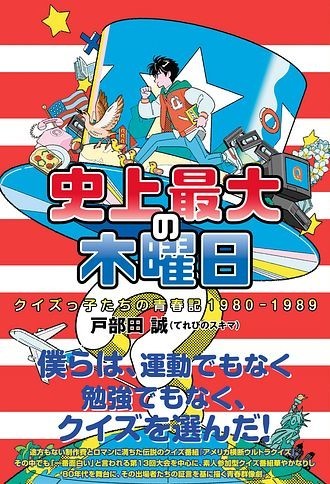

■『史上最大の木曜日 クイズっ子たちの青春記1980-1989』(双葉社)

共著

■『大人のSMAP論』 (宝島新書)

編集

・GALAC

宝の地図

45年前の1977年10月20日、伝説の番組が誕生しました。

『アメリカ横断ウルトラクイズ』の『第1回』のラテ欄です。

こんなわけのわからない紹介文の番組を、まだ情報も乏しくビデオも普及していなかったのにもかかわらず、不思議なことに、80年代後半に頭角を現すクイズプレイヤーのほとんどが、リアルタイムで“目撃”していました。

『第13回』王者となる長戸勇人もそうでした。まだ小学6年生の時、釘付けになりました。

けれど、真の意味で長戸少年を“変えた”のは、翌年の『第2回』の放送でした。『第1回』は、あくまでも「日本テレビ開局25周年特別番組」。そもそも正確には『第1回』と銘打たれていません。一度きりで継続するなんて思っていなかったのです。

『第2回』があったことで、続くんだ!と思い、『第3回』で自分もこの番組に出たいと強く思うようになりました。

同じ気持ちの仲間

そうして長戸少年はクイズを「始める」のです。

クイズを「始める」というのは少し違和感のある言葉かもしれません。クイズはテレビなどでやっていれば、一緒に答えてみたり、何かしらのゲームのような一環として遊ぶもの、というのが一般的。積極的に「始める」ものではないからです。

しかし、野球やサッカーといったスポーツや吹奏楽やバンドなど楽器を本格的に「始める」人がいるのと同様にクイズを本格的に「始める」人たちが確かにいるのです。

長戸少年が、クイズを「始める」にあたり、真っ先にやったことは奇妙なことでした。

それは「新聞配達」。

新聞をいち早く呼んで見聞を広めるため――ではありません。当時まだ一般には普及していなかったビデオデッキをお金を貯めて買うためです。クイズに勝つためにはクイズ番組を録画し繰り返し観ることが不可欠。当時のクイズ界でも極々わずかな人を除いてやっていなかったことを中学生がいち早く気づき実行していたのです。先見の明ありすぎ!

さらに高校に入ると彼はクイズに勝つために「落語」サークルに入ります。

古典の世界を知り知見を得るため、でももちろんありません。その理由は『史上最大の木曜日』を是非、お読み下さい。

そうして、長戸少年は『アップダウンクイズ』「新高校生大会」に出場します。

長戸少年は、自分のように真剣に「クイズをやっている」高校生なんていないと思っていました。だから圧勝すると確信していました。

しかし、長戸少年を凌駕する少年がその大会には出ていました。

それが加藤実。「消えた天才」というべき存在です。

そして、青木紀美江という彼らにまさるとも劣らない実力者もいました。

これをきっかけに、長戸・加藤・青木の「クイズ」を通した交流が始まっていくのです。

「宝の地図を拾って解読しようとしていたら、向こうから同じ地図を持った奴がやってきた」

長戸は加藤との出会いをそんな風に感じていた。クイズを知り、クイズに魅了され、クイズで通じ合う得難い“同士”だった。

こいつと、離れてはいけない。こいつとは、一緒にいなければならない。

長戸はそう直感した。この時、長戸勇人は15歳だった。

(『史上最大の木曜日』より)

やがて大学に入ると「クイズ」の同士たちの輪がどんどん広がっていきます(参考:大学お笑いサークルと大学クイズサークル - てれびのスキマ )。

『史上最大の木曜日』は80年代の「クイズ」界を舞台にした物語ですが、文化系サークルの青春を賭けた普遍的な群像劇です。誰もが思い当たる熱さがあるのではないかと思います。

書籍の担当編集は、本書の原稿を読んで、THE BLUE HEARTSの名曲「街」を思い出したと言っていました。歌詞はこちら

「同じ気持ちで爆発しそうな仲間と きっと会える」

『史上最大の木曜日』はそんな物語です。

本書の監修を務めていただいた長戸さんからはこんなコメントをいただきました!

実質無料

最高の表紙イラストを描いてくれたのは、人気イラストレーター・電Qさん!

80年代的なレトロな感じと、新しさが同時に存在するその画風が、本書に命を吹き込んでくれています。

本文に書かれたモチーフが細かく描かれていて、本文を読む前と読んだ後で味わいが変わるものとなっています。

さらに!

本書には人気絵本作家・イラストレーターの大串ゆうじさんによるマップイラストのポスターが封入されています!

『第13回』の名シーンがマップとともにものすごい描き込みで描かれています!

まさに宝の地図のよう!

ハッキリ言って、このお2人の“作品”が手に入るだけで、本書の値段の価値はあります!

いわば、本文はおまけ。実質、無料!

他にも手にとってわかる仕掛けがまだまだありますので、是非!

大学お笑いサークルと大学クイズサークル

本日放送の『100カメ』(NHK)で今回密着されるのは、部員数300人を抱える早稲田大学のお笑いサークル「お笑い工房LUDO」。ひょっこりはん、ハナコ・岡部、Gパンパンダ、にゃんこスター・アンゴラ村長、ラパルフェなど数多くのプロの芸人を輩出している名門サークルです。

大学お笑いサークル前史~草創期

そんな大学の、いわゆる「お笑いサークル」が生まれたのは、90年代後半ではないかといわれています(『お笑い実力刃』の「大学お笑い」特集でも96年頃と解説されていました)。

それまで「お笑い」のサークルといえば、「落語研究会」など古典芸能をベースにしたサークルがほとんどだったようです(あるいは90年代前半に登場した「ジョビジョバ」のように演劇サークルから派生したもの)。

そんな中で多摩美術大学で小林賢太郎が、活動停止していた落語研究会を「オチケン」として復活させたのが1992年頃。そこで片桐仁とラーメンズを結成します。

それから程なくして、大学生のお笑いにいち早く注目した田辺エージェンシーによって「冗談リーグ」などが開催され、ラーメンズやエレキコミックがプロデビューしていきます(田辺エージェンシーから独立し設立されたトゥインクル・コーポレーション所属に)。

このあたりまでが、「お笑いサークル」“前史”といえるでしょう。

90年代半ば、早稲田大学に「WAGE」が誕生します。さらに「WAGE」に馴染めなかった人たちを中心に、いまや老舗となった「お笑い工房LUDO」が設立されます(僕は便宜上、古典芸能ベースのお笑い系サークルを、その名称から「縦文字系」、近年生まれた最初から漫才・コントをするためのお笑いサークルを「横文字系」と勝手に呼んでいます)。

そうした中で、アミューズ主催の「ギャグ大学」がスタートし、「WAGE」(かもめんたる、小島よしおら)がプロデビュー。

にわかに盛り上がりを見せ始めると、2000年代に入ると次々と各大学に“横文字系”お笑いサークルが設立されていきます。

これは、WAGEらのプロデビューの影響もあるとは思いますが、おそらく最大の要因は『M-1グランプリ』が始まったことでしょう。

「お笑いブーム」も到来していたこの頃、学生芸人は『M-1』に出場することが最大の目標だったようです。1回戦を突破すれば、大きなステータスになりました。

西の旋風

そうして次第にお笑いサークルの土壌が固まってきた2010年代、「お笑いサークル連盟」が発足します。そして連盟主催の大会「大学芸会(国民的大学生芸人グランプリ)」がもっとも権威のある大会(その後、団体戦の「NOROSHI」もスタートし、2大タイトルに)となっていきます。

ただし当初は、基本的に関東の大学中心で行われていたようです。

関西のお笑いサークルは、「個々の大学で活動しているイメージで、大きな大会に出てきてなかった」と、自身もお笑いサークル出身のふたつぎさんは証言しています。そもそも「東西の交流」はあまりなかったと(ただし2000年代前半に早稲田大放送研主催の「大学生M-1」で大阪芸大のミルクボーイが優勝しているので例外はあると思います)。

そんな中で、その状況を破ったのが同志社大学の「喜劇研究会」でした。1962年に創設され、ここでカズレーザーと東ブクロがコンビを組んでいたことでも有名な老舗サークルです。「喜劇研」は早稲田大のやはり老舗サークル「寄席演芸研究会」(1960年創設。山田邦子、オアシズらを輩出)とは定期的に交流をしていたそうですが、「大学芸会」や「NOROSHI」には当初出場していませんでした。

しかし、2010年代半ばから状況が変わったとふたつぎさんは証言しています。

ふたつぎ「4年くらい前から「喜劇研」が『NOROSHI』に出場し始めました。

全部のコンビがめちゃくちゃウケて、関東の人たちはまったく知らない状態だったので、荒れに荒れたんです。

各サークルから複数のチームがエントリーして、そのうち1チームでも決勝に上がればいいみたいな感じなんですけど、「喜劇研」は数組しかエントリーしてないのに、そのほとんどが上がっちゃう、みたいな」

(Quick Japan Web「早稲田はよしもと、明治は人力舎…? お笑いブームの最先端、“大学お笑いサークル”の魅力を聞く」2020年8月27日)

「西」のサークルが旋風を起こしたのです。

大学クイズサークル草創期

実はこうした流れは、クイズサークル草創期に酷似しています。

大学のクイズサークルは、80年頃から各所で相次いで発足さました。

一般的に最古といわれているのは、のちにフジテレビに入社し『FNS1億2000万人のクイズ王決定戦』の総合演出となる森英昭らが80年に設立した中央大学クイズ研といわれていますが、それ以前にもあったという資料もあり定かではありません。

いずれにせよ、80年以降、増えていったのは間違いありません。

それに大きな影響を与えたのが、流行していた視聴者参加型のクイズ番組で、特に77年から始まった『アメリカ横断ウルトラクイズ』の存在でした。『M-1』に出ることが目標だったお笑いサークル同様、『ウルトラクイズ』に出ることを目標にした若者たちが集結していったのです。

やがて各地にある大学クイズサークルを統括する「学生クイズ連盟」が発足します。その連盟主催で始まったのが「マン・オブ・ザ・イヤー」という名の学生クイズ王を決める大会でした。

お笑いの「大学芸会」がそうであったように、「マン・オブ・ザ・イヤー」(通称「マンオブ」)も当初は関東の大学に限られていました(ちなみにお笑いもクイズも関東をリードしていたのは早稲田大でした)。

それを知って憤ったのが、立命館大学のクイズサークル「RUQS」に所属していた長戸勇人でした。

「なんやねん! おかしいやろ!」

長戸勇人は憤慨した。関東で「“学生クイズ日本一”を決める」と銘打った大会が行われていること、つまり「マンオブ」の存在を知ったのだ。

「オレら関西勢なしで、何が日本一やねん!」

元々は関東のクイズ研の交流の場といった位置づけの大会だったが、この存在を知った長戸ら立命館大学「RUQS」が86年より参戦を表明。関西勢にも門戸が開かれた。これにより、関東学生クイズ連盟も日本学生クイズ連盟となり、名実ともに「学生クイズ王決定戦」と呼べる大会になったのだ。

86年12月。底冷えする真夜中の大垣駅に、稲川良夫、佐原恵一、瀬間康仁、鎌田弘、紀伊照幸、そして長戸らRUQSの精鋭たちが「青春18きっぷ」を手に集まっていた。

彼らは大垣から東京を結ぶ「大垣夜行」の先頭車両に乗り込んだ。

遂に関東の連中と雌雄を決する時が来た。絶対に負けたくない。列車に揺れながら、高揚感でいっぱいだった。

「クイズをしに行く」。そのたったひとつの目的のために、鈍行で約6時間近くの長旅だ。

列車は、名古屋駅で停車した。

扉が開くと2人の男が入ってきた。

「おお、こっちこっち」

稲川が2人を手招きする。

「紹介するよ」

紹介されるまでもなかった。あいつらが噂のヤツらか。長戸はのちにライバルとなる2人の様子を品定めするかのように見つめていた。

「名古屋大学クイズ研究会の秋利美紀雄と仲野隆也だ」

(『史上最大の木曜日』より)

果たして、立命館と名古屋大勢は、関東勢を圧倒。名古屋大の仲野が優勝した他、上位を席巻してしまいました。

お笑いでの同志社大同様に、まさに「西の旋風」を巻き起こしたのです。

『東大王』ブームの原点

お笑いサークルも創成期は「大学生のお笑いなんて」などと小馬鹿にされていたと聞きます。クイズサークルもそうでした。「クイズを真剣にやるなんてバカげている」などと言われていました。

けれどいまや、大学お笑いは、数多くの賞レース王者を輩出し、ひとつの大きな潮流となりました。

クイズサークルも同じです。

ここから数多くの「クイズ王」や「クイズ作家」を輩出し続け、近年の『東大王』ブームや「QuizKnock」活躍の土台となっているのです。

『東大王』で活躍した伊沢拓司、水上颯、鈴木光らはみんな東京大学のクイズサークル「TQC」出身。その「TQC」はまさに80年代前半に生まれました。

当時は決して強いクイズサークルではありませんでした。その「TQC」がほぼ初めて脚光を浴びたのが『第13回アメリカ横断ウルトラクイズ』だったのです。

第12チェックポイントの「チムニーロック」の時点で生き残ったのは6人。

RUQSの長戸と永田、名大クイズ研の秋利に対し、東大TQCが半数の3人を占めていました。

そしてそのうちのひとり、田川憲治が「ボルティモアの4人」として準決勝で史上最大の激闘を繰り広げることになります。

これまで大きな実績のなかった東大クイズ研「TQC」にとって、『東大王』ブームに至るその伝説の始まりこそ『第13回ウルトラ』だったのです。

そんな大学サークルの歴史や現在に至る原点もわかる『史上最大の木曜日』は、10月20日発売です!

校閲の“越権”行為

校閲者は、文章や事実内容の客観的な誤りを指摘してくれるライターにとってとても重要な存在です。

時に「え、こんな細かいところまで?」と思ってしまう冷徹にも感じる指摘もあったりしますが、文章のクオリティを高めるためには欠かせないものです。

宮木あや子による校閲をテーマにした小説『校閲ガール』は『地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子』として日本テレビでドラマ化もされました。

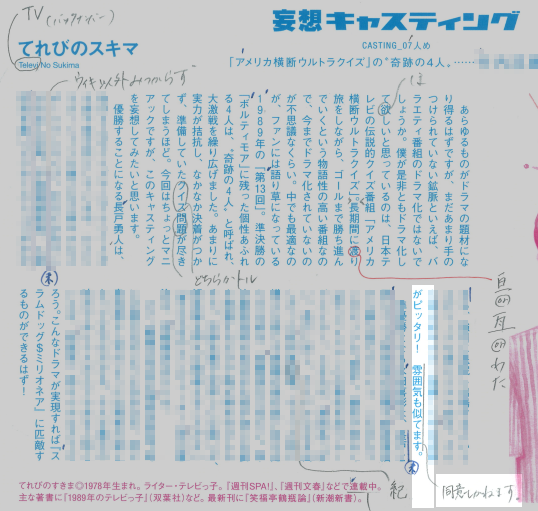

僕は文藝春秋社の雑誌『CREA』に「妄想キャスティング」という連載を持っていました。マンガや小説が実写化したらとか、かつての名作をいまの俳優でやったらなど妄想していくものです。

その連載で僕は、あらゆるものがドラマの題材になっているのに「まだあまり手のつけられていない鉱脈といえば、バラエティ番組のドラマ化ではないか」として、伝説的クイズバラエティ『アメリカ横断ウルトラクイズ』のドラマ化を妄想しました(2018年6月号)。

「長期間にわたり旅をしながら、ゴールまで勝ち進んでいくという物語性の高い番組なので、今までドラマ化されていないのが不思議なくらい。中でも最適なのが、ファンには語り草になっている1989年の「第13回」。準決勝の「ボルティモア」に残った個性あふれる4人は、“奇跡の4人”と呼ばれ、大激戦を繰り広げました」と、この「ボルティモアの4人」を妄想キャスティングしていったのです。

なかなかいい感じのキャスティングができたて「こんなドラマが実現すれば『スラムドッグ$ミリオネア』に匹敵するものができるはず!」と締めて、原稿を担当編集に送ったところ、編集から「校閲が申し訳ありません」という一文とともに校閲済ゲラが返ってきました。

そこには主人公・長戸勇人役の俳優を「ピッタリ。雰囲気も似てる」などと評したところを指しこう書かれていました。

「同意しかねます」

前述の通り校閲とは事実関係を客観的に確認するもの。主観的な指摘をするものではありません。編集者はだから謝っていたのですが、僕はそれを見て吹き出してしまいました。と同時に、嬉しい気持ちにもなりました。

いい悪いは別にしてそんな校閲までも思わず主観を入れてしまうような心を動かされるものだったのだと。

そんなことが強く印象に残り、いつしか本当に『第13回ウルトラ』がドラマ化されたらどんな物語になるんだろうという妄想が止まらなくなりました。

だったら、自分で書いてみたい、と思い始めたのはそれから程なくしてからでした。

そんな折、以前から寄稿もしていたクイズ専門誌『QUIZ JAPAN』の編集長・大門弘樹さんから「Web版」ができるのでそこで連載をしてくれないかという依頼がありました。それはクイズ番組に関するコラムの依頼でしたが、僕は『第13回』の物語化を考えている旨を話したのです。

すると驚いたことに大門さんから「同じことを考えていました!」という思わぬ答えが返ってきたのです。

既に『第13回』王者・長戸勇人さんの協力も取り付けており、そのために資料等も集めていて、あとは書き手を探していたのだと。結果、『QUIZ JAPAN』と長戸勇人さんの全面協力という、考え得る最高の座組で「QUIZ JAPAN」Web版における連載「ボルティモアへ」が始まりました。

そしてそれを書籍化したものが、10月20日に発売される『史上最大の木曜日』です!

「ボルティモアへ」では、『第13回』の予選までで終わっていましたが、もちろん書籍では本編まで描かれています。そのため大幅に追記の上、構成も連載時とはまったく違うものになっており、別作品といっても過言ではないものになっているのではないかと思います。

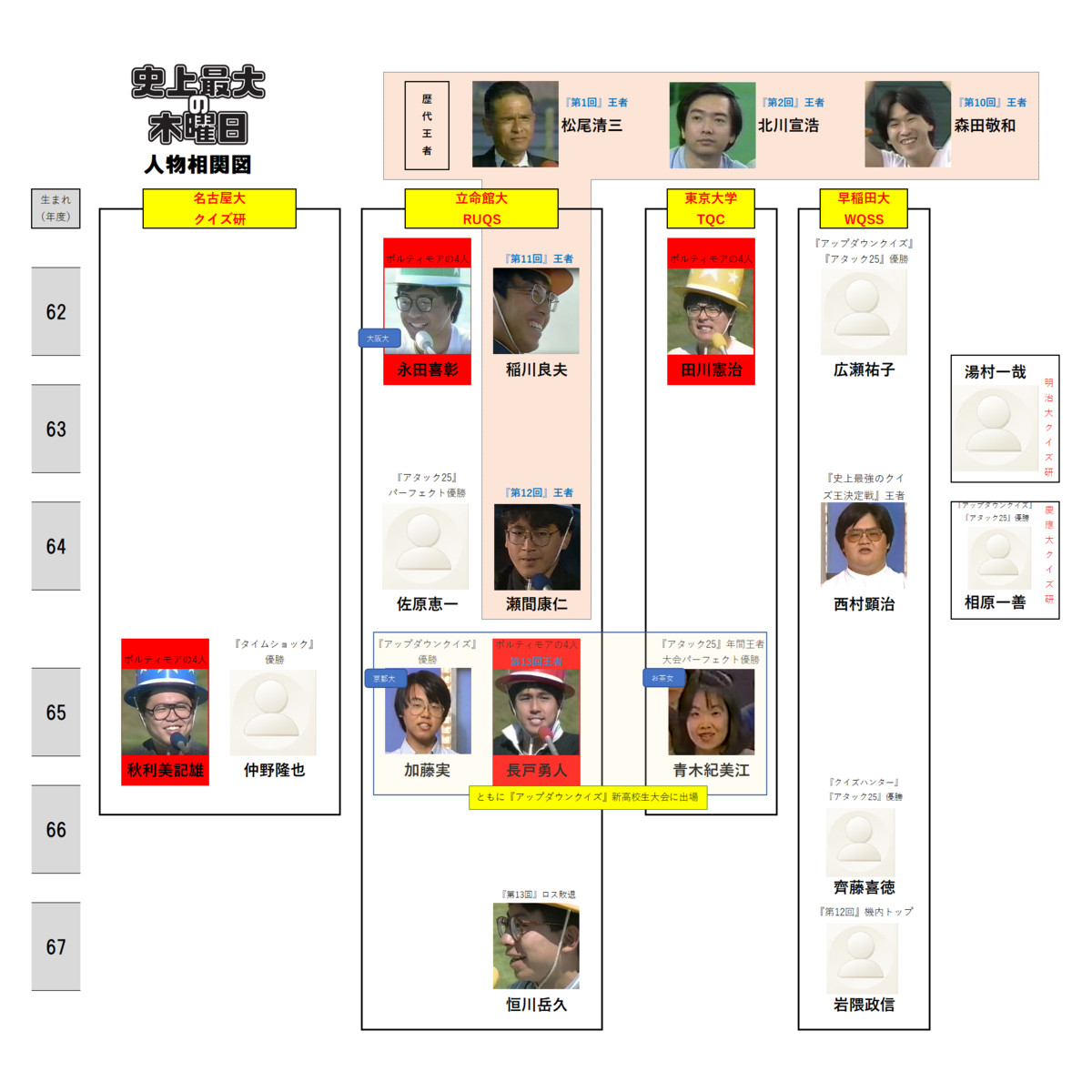

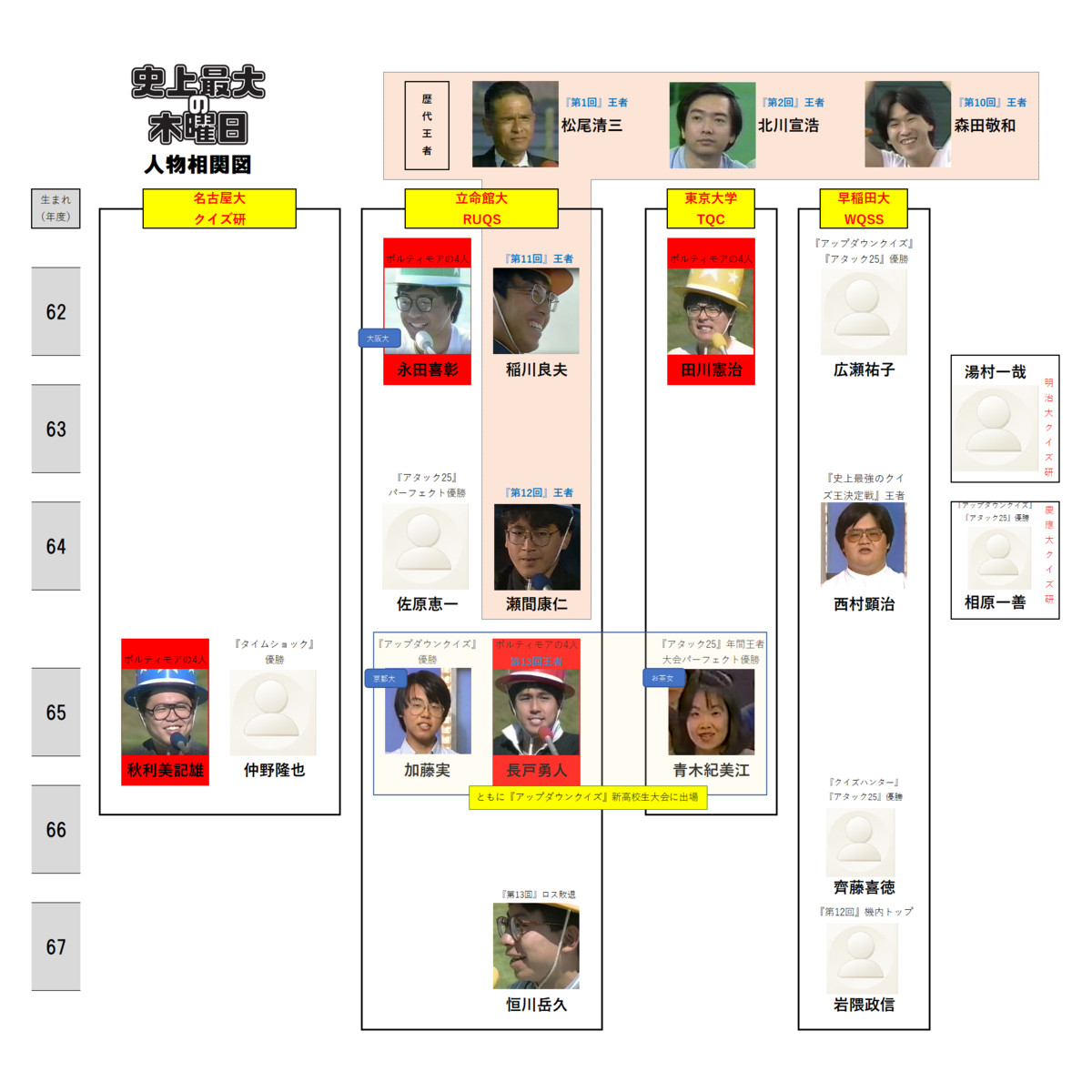

この『史上最大の木曜日』の人物相関図を作ってみました。

長戸勇人、永田喜彰、秋利美記雄、田川憲治、加藤実、青木紀美江、稲川良夫、瀬間康仁……。

おそらく「クイズ」ファン以外にとってはほとんどが知らない人物ではないかと思います。

僕がこれまで書いてきた本の中でも世間的には飛び抜けて“地味”といえるかもしれません。けれど彼らは校閲同様「地味にスゴイ!」人たちばかり!

上の相関図の名前をよく知っているクイズマニアから、まったくクイズのことなどしらないという人まで胸躍るとてもドラマチックで極上の文化系青春群像劇が書けたと自負しています。

発売日は奇しくも『ウルトラクイズ』の『第1回』の初回が放送されたのと同じ10月20日、木曜日!『ウルトラクイズ』誕生45周年を迎えます。

早く来い来い木曜日!

是非、ご購読ください!!

田邊昭知を描いた“珍品”「実名小説・一匹狼は行く」

9月20日発売の『芸能界誕生』(新潮新書)を書くにあたって、膨大な資料を集めて読んだのですが、そんな中から以前の記事に続き、特に面白かった、変わったものを紹介してきたいと思います。

2本目は、田辺エージェンシー・田邊昭知氏にかんする記事。

男同士で話し合おうぜ

田邊昭知はご存じのとおり元々は「ザ・スパーダース」などのドラマー。プレイヤーでした。従って表側に出る人。

ただ、バンドの中では一番後方に座るドラム。通常では目立つ存在ではありません。

しかし、田邊昭知は当時の雑誌記事でも「下手な歌手より人気」と書かれているとおり、とても人気がありました(ドラマーの人気投票では常に1位)。

だから、主婦と生活社の『ティーンルック』という週刊誌では、「男同士で話し合おうぜ」という対談連載も持っていました。

ゲストは、ブルー・コメッツの三原綱木、ザ・ワイルドワンズの植田芳暁、同じ事務所の後輩だったザ・テンプターズの「ショーケン」萩原健一、ザ・スパイダースの同僚・井上順、そしてザ・タイガースの沢田研二など豪華布陣。GSのスターたちが並んでいます。

ジュリーに向かって「オレ、きみのファンなんだぜ」と語りかけ、終始、ジュリーが照れくさそうにしている対談も興味深い(ちなみに『芸能界誕生』でも書いているとおり、元々、沢田らタイガース=当時・ファニーズの面々はスパイダースの大ファンでライブに通っており、田邊が最初に立ち上げたスパイダクションにスカウトしようとしていたが、渡辺プロに先を越された)ですが、今回、紹介するのは、その田邊昭知を題材にした「小説」。

一匹狼は行く

なんと、田邊昭知を主人公にした「実名小説」なる、なかなか見たことのないものがありました。

それは『ジュニア文芸』という雑誌に掲載された一遍。「実名小説特集・1 小説・田辺昭知 努力で栄光をつかんだグループ・サウンズの王者」と銘打たれ「一匹狼は行く」というタイトルで泉健太郎という方が書いています。

『ジュニア文芸』は、小学館の少女向け月刊誌『女学生の友』から派生した季刊『別冊女学生の友』が改称した文芸誌。この雑誌でこの「実名小説」シリーズで赤木圭一郎なども題材になっています。

物語は田辺がステージ上でドラムを叩いているところから始まる。

と、胸がいっぱいになっている。

ふと、一つの顔が客席に浮かび上がった。昭知はその顔をはっきりと見た。(略)そんなはずはない。

そこから、塩原由紀という名の少女との中学1年生のときの出会いの話へと展開していく。

さらに、昭知は自分の複雑な出生(タモリ並みに数奇な生い立ち。これは他の雑誌で自らの手記で書いてある内容に近いのでほぼ事実だろう。それを知る経緯は脚色されていそうだが)を知り、昭知は変わっていく。

(早く金をもうけ、有名になって、堂々とじぶんを主張できるようになりたい)

昭知は早く自立したいと思うようになり、由紀や幼なじみの明子に相談する。

「ここに、金もバックも学歴もない人間がいたとしてさ、そいつがデッカイことをやって成功するには、どんな方法があるだろう?」

「まず成功の望みなしだわね」

明子がからかうようにいった。

「ただ一つ、芸能界なら望みなきにしもあらず、ね。ただし、スターになれるのは千に一つのチャンスをつかまなければだめだけど」

「やっぱり芸能界しかないだろうな。芸能界だったら、何か可能性がありそうだものな。人生はカケだ。イチかバチか、いっちょう、やったるか」

そんな風にバンドボーイになったと描かれているが、これはもちろん脚色だろう(『芸能界誕生』では本人の証言によるバンドボーイになるまでの経緯を記載している)。バンドボーイの過酷な生活を続けながら、久々に由紀と再会すると、“不良の巣窟”ジャズ喫茶に入り浸り雰囲気の変わった昭知に由紀は後ずさりする。

「どうしたんだよ、おれがこわいのか」

「……」

それでも付き合うようになった2人。

しかし、いよいよ本気で“売れる”ための道を邁進しようというときに昭知は由紀との別れを決意する。

一流のミュージシャンになるためには「恋は邪魔」だと。

「あなたは強い人だわ。でも、あなたは心の底では寂しがり屋なのよ。一匹狼みたいに、やりたいことをやってるけど、ほんとうはあたたかいものを求めている寂しがり屋なんだわ。でもそれに負けては、あなたの目的は達成されないのね。だから私を切り捨てるってわけね」

そうして昭知は大スターになっていく――という虚実入り乱れた物語。

ドラムを始める経緯など明らかな事実との違いもあり、残念ながらノンフィクションを書くときの「資料」としては使えなかったけれど、読み物として、いま読むとなかなか味わい深い記事でした。

『めちゃイケ』の片岡飛鳥氏、再始動!

10月13日、『1989年のテレビっ子』が文庫化されます!(『タモリ学』に続き2作目の文庫化!)

こちらの書影の帯を見ていただくとわかるとおり、「解説」を書いていただいたのは、なんと片岡飛鳥さん!

言うまでもなく『めちゃイケ』の総監督です!

2022年3月にフジテレビを退社したという報道以来、少なくても僕らが知れるような活動はされていませんでしたが、フリーとなって表立った活動のおそらく最初がまさか僕の本の解説だというのに震えます。

片岡飛鳥さんには、『めちゃイケ』終了後、「文春オンライン」で超ロングインタビュー連載「『めちゃイケ』、その青春の光と影」を行なった縁もあり、解説をお願いしたら快諾いただきました。

『1989年のテレビっ子』は、『オレたちひょうきん族』が終わった「1989年」が、テレビバラエティのひとつの転換期になったという趣旨の本です。なので、『オレたちひょうきん族』最後のADであり、その後の90年代に、『めちゃイケ』などの新しいバラエティを作り上げた片岡飛鳥さん(当然本書にも、『ひょうきん族』『誰かがやらねば』のAD、そして『やるならやらねば』のディレクターとして登場します)に本書の解説を書いていただけたことは、これ以上ない喜びで、この解説により本当の意味で『1989年のテレビっ子』が完成した気がします。

てれびのスキマのことをそれほどよく知らない。

だから思い込みも多いはずだ。

という一文で始まるその解説は、身震いするほどの名文。既に単行本をお持ちの方もこの解説を読むためだけにお買い求めいただいてもきっと後悔しないはず!

ちなみにこの解説に添えられたプロフィール欄に片岡飛鳥さんが新しく立ち上げられた会社名「とぶとりっぷ」が書かれていてときめきました。片岡飛鳥ファンならワクワクする名前!

ご本人に伺ったところ近日中にホームページもできるとのこと。

(追記:公開されました!↓)

tobutrip.jp

いよいよ片岡飛鳥さんの本格再始動の予感!楽しみすぎます!

運命を変えたスキー旅行

9月20日発売の『芸能界誕生』(新潮新書)を書くにあたって、膨大な資料を集めて読んだのですが、そんな中から特に面白かった、変わったものを紹介していこうと思います。

まず今回は、雑誌『ミュージック・ライフ』の記事。「第1回日劇ウエスタン・カーニバル」は、ある運命のあやがあり、その後の勢力図が大きく変わることになります。

この「第1回」を経て山下敬二郎(ウエスタン・キャラバン)、ミッキー・カーチス(クレイジー・ウエスト)、平尾昌晃(オールスターズ・ワゴン)が「ロカビリー三人男」として大人気になっていくわけですが、「第1回」の前までは寺本圭一擁する堀威夫や田邊昭知らが在籍していた「スイング・ウエスト」のほうが格上で人気がありました。

にもかかわらず、他の3バンドの歌手に人気が集中してしまったのには理由がありました。それは、直前にメンバー数人が怪我をして万全な状態ではなかったからです。

それは堀威夫氏の著書などでも少し書かれていますが、大一番を前にメンバーの英気を養うため、スキー場へ慰安旅行に行ったためでした。そこでメンバー数名が怪我をし、「ウエスタン・カーニバル」で求められていたロック系のボーカル担当・清野太郎が欠場、もうひとりのボーカル・大野義夫も車椅子でのステージを余儀なくされてしまいました。結果、「ロカビリー三人男」に遅れをとってしまうのです。

そんな運命を変えた慰安旅行の模様を詳細に綴った手記を堀威夫が『ミュージック・ライフ』1958年4月号に寄せているのです。

ちなみに寺本圭一がイラストを描いています。

「今日は待ちに待った、スキー旅行の日です。九時、上野駅集合。普段ルーズな人達もこの日ばかりは約束の時間にピタリと集まるという」

こうして始まった手記は、全員のファッションまで詳細に書かれています。

「先ず歌手の寺本君、ナイロン製の上下黒のアノラックとスラックス、それに白の帽子、さすがお洒落の彼故、そのスマートさは群を抜いております。続いて昭坊こと、ドラムの田辺君、グリーンのコートにグリーンのスキー帽、スティールの大森君はレンガ色のジャケットに粋なスカーフを首に巻き、ベースの植野君は、紺の上下、歌手の清野君はグレーのズボンにチェックの上衣、同じく歌手の大野君が赤のアノラックに、赤のスキー靴ETC」

ど派手で華のある集団は、ゲレンデに到着する前にすぐに若い女性や子供たちに囲まれてしまったそうです。

スキー経験者は寺本圭一ひとり。「一度も滑らないうちから、大森君などは体中、雪だらけという有様」と楽しげに綴られます。

「上ではもう張り切って居る連中ばかり、自分の滑れなかった事も忘れて、我先にと滑り始めたからたまらない。下では寺本君を真中に囲んだファンの一群、お腹の皮をヨデッて笑い転げていました。

(略)

また昭坊はどう間違ったか、一番下迄転ばずに滑ってきましたが、止めることを知らない悲しさ、女の子達の真只中でドスンとばかり大きな尻餅をつきました」

若き日の田邊昭知が瑞々しく描写されています。

そのスキーの腕を経験者の寺本に褒められ得意げになった田邊は、もう一度登り、滑ってきました。

「得意そうに又滑って来ました。途中で待ち構えて居た我々悪童達、“アッ!昭坊、大きな穴があるぞ”と驚かしたからたまらない。ダイビングの様なスタイルで大きく転倒しました」

結果、田邊は到着後わずか30分足らずで、左足首ねんざで滑れなくなってしまうのです。その後、大野が「左のズボンが少し破れて居り、そこから血が吹き出し」「骨迄切れている重症」を負い、当時バンドボーイだった守屋浩もねんざ。初日で10人中3人が怪我をする事態に陥ったのです。

2日目はさすがに慎重になった面々。スキーにも慣れ、初日のようなことはなく、帰り時間が迫ってきました。

「清野君“最後に一回滑ってくるからな”とリフトにつかまり勇躍頂上に着き、大きく我々に合図をして勢良くスタートしました。見事な上達振りと皆で感心していいた矢先、途中で見事に一回転、“やったな”と思って見ていた所、むくむくと起上がって彼、両手で✕印を作りました」

診断の結果は「全治1ヶ月の骨折」。これにより清野の欠場が決まってしまうのです。

これぞ青春の瞬き。

そんな運命を変えたスキー旅行の様子をユーモアあふれる軽やかな筆致で綴る堀威夫の筆力も素晴らしい。とても味わい深い記事でした。

もちろんこの一件のことも書かれた『芸能界誕生』は好評発売中です!